- お問い合わせ

- AFS

- Business

- Bussiness

- Car

- Career

- Celebrity

- Digital Products

- Education

- Entertainment

- Fashion

- Film

- Food

- Fun

- Games

- General Health

- Health

- Health Awareness

- Healthy

- Healthy Lifestyle

- History Facts

- Household Appliances

- Internet

- Investment

- Law

- Lifestyle

- Loans&Mortgages

- Luxury Life Style

- movie

- Music

- Nature

- News

- Pet

- Plant

- Politics

- Recommends

- Science

- Self-care

- services

- Smart Phone

- Sports

- Style

- Technology

- tire

- Travel

- US

- World

- エンタメ

- スポーツ

- 科学

- 経済

歌手の美川憲一さん(79)が「パーキンソン病」を発症したことを所属事務所が公表しました。美川さんは先日、「洞不全症候群」と診断されており、ペースメーカーの埋め込み手術を受け、リハビリテーションをおこなっていました。 【イラスト解説】「パーキンソン病」の原因となる“食べ物” パーキンソン病は、脳の神経細胞の働きが低下し、体の動きがうまくコントロールできなくなる進行性の神経疾患です。いったいどのような原因で発症するのか、医師の村上先生に詳しく伺いました。

「パーキンソン病」とは?

パーキンソン病とは、イギリスのJ.パーキンソン医師が1817年に初めて報告した病気で、脳の神経細胞の一部の働きが悪化し体をうまくコントロールできなくなる難病の一つです。 有病率は、1000人に1-2人程度ですが、加齢とともに増加し65歳以上では100人に約1人です。日本では人口の高齢化に伴い患者数が増加しています。 なお、パーキンソン症候群という病名も聞いたことがあるかもしれませんが、これはパーキンソン症状が現れる数々の病気の総称のことを指します。

パーキンソン病の主な原因

脳幹部という脳の深部にあり重要な機能を有する部分がありますが、その内部の中脳の黒質にあるドーパミン神経細胞が減ってしまうことで発症することが知られています。ドパミン神経が減ると体が動きにくくなり、ふるえなどの症状が起こりやすくなります。 ドーパミン神経細胞が減る理由は解明されていませんが、現在はドーパミン神経細胞の中にα(アルファ)-シヌクレインというタンパク質が集まって貯まることで、ドーパミン神経細胞が減ってしまうと考えられています。 「遺伝的な要因」 一般的には、パーキンソン病は孤発性(家族内で遺伝しない)疾患であると言われています。 しかし、その一方で、パーキンソン病の5−10%には家族内での発症があり、遺伝子による影響も知られています。 一卵性双生児(遺伝情報が似ている双子)の場合は発症確率が高く、特に50歳未満で発症する若年性パーキンソン病では、遺伝的な影響が大きいと考えられています。 「消化管の慢性炎症」 パーキンソン病の患者の多くに発症前から便秘症状が見られることから、消化管の慢性的な炎症がパーキンソン病に関連している可能性があります。 具体的には腸管の神経組織内のα-シヌクレインの増加と、便秘の発症に関連があると言われており、消化管の状態がパーキンソン病の発症に関与する原因の一つであると考えられています。

編集部まとめ

パーキンソン病は進行性の病気であり、現時点では完全に治すことは難しい状況です。しかし、症状を軽くする治療は大きく進歩しているため、早めに適切な治療を受けることがより快適な日常生活を送る上で重要となっています。 ふるえなど疑わしい症状がある場合には、医療機関を早めに受診することをお勧めします。 ※この記事はメディカルドックにて『「パーキンソン病の原因」はご存知ですか?なりやすい人の特徴も医師が解説!』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

【この記事の監修医師】 村上 友太 先生(東京予防クリニック) 医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。 脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

メディカルドック

パーキンソン病の予防法

現時点でパーキンソン病の予防法は確立されていません。しかし、パーキンソン病の進行を遅らせる方法や発病予防に良いとされるものはあるので、それらの一部を紹介したいと思います。 「運動の習慣」 運動には、筋力の低下を防ぐのと同時に、脳の萎縮を防ぐ効果や、ドパミンの分泌を増やす効果が知られています。 運動量の少ない人に比べて、多い人はパーキンソン病の発症率が少なかったという報告や、すでに発症した後であっても、継続的な運動を行うことで歩行や姿勢の安定性の悪化を予防する可能性があるという報告もあります。 水泳、ジョギング、ウォーキング、体操など何でも良いので、継続的に行うことのできるものから始めましょう。定期的な運動習慣を身につけることは発症予防としても発症後の治療・リハビリとしても有効であると考えられています。 「バランスの良い食事」 パーキンソン病の発症と食事との関係は現在研究が進められており、さまざまな知見が得られています。 パーキンソン病の発症の危険因子には農薬やマンガン、重金属の過剰摂取などが挙げられます。一方で、防御因子としてカフェイン(コーヒーや緑茶など)が挙げられます。 消化管に慢性的な炎症があると発症率が高まるという報告があり、食事は影響される因子と考えられます。コーヒーを飲みすぎても良いものではありませんので、高カロリーな食事は避けて、バランスの良い食事を心がけるということが良いでしょう。

「パーキンソン病の原因」についてよくある質問

Q.パーキンソン病の原因となる可能性の高い食べ物を教えてください。 これまで多くの研究がされているものの、食べ物とパーキンソン病との因果関係は現時点で明らかになっていません。 ただし、消化管に慢性炎症のある人がパーキンソン病の発症率が高いという報告などもあることから、消化管からの刺激、つまり食事による影響がパーキンソン病の発症に関与する可能性は考えられています。 Q.パーキンソン病はストレスが原因で悪化するのでしょうか? はい。ストレスが直接的な発症原因というわけではありませんが、家庭や労働環境の変化などで強いストレスがあると、それをきっかけにパーキンソン病の症状が出現しやすくなることが知られています。 Q.パーキンソン病を発症しやすい性格はありますか? さまざまな疫学研究がありますが、病前性格と発症との関連について解明されているわけではありません。発症しやすい性格は確立されていないと思われます。

パーキンソン病になりやすい人の特徴

冒頭で説明したように加齢とともに増えていく病気であるため、年齢的な影響があります。また、確定診断を受ける前からパーキンソン病の患者さんに多くみられる傾向のある症状もあるのでそれらを紹介します。 「年齢が50歳以上」 パーキンソン病は50~60歳以降に発症することの多い病気と言われています。65歳以上では患者数が急激に増え、80歳以降がピークです。 パーキンソン病は脳内にあるドーパミン神経細胞が減ると発症する病気ですが、健康な人でも20歳をピークにドーパミンは減っていく傾向が見られるため、加齢とともにパーキンソン病と同じような症状が出やすくなります。 なお、稀に20−30歳台で発症することもありますが、40歳以下で起こる場合には若年性パーキンソン病と呼ばれています。 「女性に多い」 日本では、パーキンソン病の有病率は、男女比が1:1.8と女性に多い傾向があります。一方で海外では、男性の方が多いといわれています。一説には女性ホルモンであるエストロゲンが神経保護作用の影響があると考えられていますが、明確ではありません。 なお、男女で出現しやすい症状が異なることが知られています。男性では、固縮や睡眠障害、言語の流暢性や表情の認識の低下などが多いといわれています。一方で、女性では、ジスキネジアやうつ状態、視覚空間認知の低下などが多いといわれています。

パーキンソン病の代表的な症状

ここでは、代表的なパーキンソン病の症状について詳しく説明します。代表的な症状は大きく運動症状と非運動症状の2つに分類されます。 主な運動症状は、振戦(ふるえ)、動作緩慢(動きの鈍さ、体をうまく動かせない)、筋強剛(筋肉が固まる)、姿勢保持障害(ころびやすさ)であり4大症状と呼ばれます。 非運動症状は、自律神経症状、精神症状、睡眠障害、嗅覚障害など多彩な症状が含まれます。非運動症状の一部は、パーキンソン病を発症する前から現れている可能性もあるといわれています。また、これらの症状はすべての患者さんで出現するわけではありません。 「運動症状」 4大症状である振戦、動作緩慢、筋強剛、姿勢保持障害は、同時に出現することはありません。初期症状は振戦(ふるえ)が最も多く、次に動作緩慢や筋強剛(うまく体を動かせない)が見られます。 多くの場合、症状には左右差があります。病気が進行すると姿勢反射障害(転びやすい状態)が見られるようになります。 振戦は、じっとしている時でも震えてしまう症状で、椅子に座って膝に手を置いている時や歩いているときなど力を抜いていても手が震えてしまうという状態です。 動作緩慢は、動きが鈍くなって細かい動作が難しくなる症状です。足がすくんでしまい、最初の一歩が踏み出しにくくなります。 筋強剛は、関節が硬くなりぎこちなくなる症状で、診察時に手や足などを動かそうとした時にスムーズには動かず、ガクガクと硬く動くような状態になります。 姿勢保持障害は、体のバランスが悪くなって転倒しやすくなる症状です。パーキンソン病を発症して数年後から現れるようになることが一般的です。 そのほか典型的な症状として、顔の表情は変化に乏しいこと(仮面様顔貌)、日常生活の自然な動作が減ってしまうこと、前に傾いた姿勢状態、前後方向及び横方向の歩幅の狭い歩行でゆっくり歩くことなどが見られます。 初期症状ではふるえが最も多いので、手足や首などのふるえが気になった場合には、早めに脳神経内科で相談するのが良いでしょう。 「非運動症状」 非運動症状には非常に多彩な症状が挙げられます。精神症状では、意欲の低下、認知機能障害、妄想、幻視、幻覚などが見られます。睡眠障害では、昼間の過眠、レム睡眠行動異常などがあり、自律神経障害では、便秘、頻尿、発汗異常、起立性低血圧も現れます。 その他にも、嗅覚の低下、痛みやしびれ、浮腫などの症状を認めます。 このうち、便秘や睡眠障害(特にレム睡眠行動異常)、嗅覚障害はパーキンソン病を発症する前から見られることがあるので、注意すべき症状と言えるでしょう。 パーキンソン病では、手足の症状より10年以上早くから便秘が見られることが明らかにされています。α-シヌクレインが腸管の神経叢に貯まってしまい便秘を引き起こすことが考えられています。 レム睡眠行動異常症とは、ストレスなどが原因で睡眠中に突然大声を発してしまう、あるいは激しい動作を行ってしまう病気です。このレム睡眠行動異常症はパーキンソン病の前兆として注目されています。 嗅覚障害もパーキンソン病を発症する数年前から見られる症状の一つとして知られています。α-シヌクレインが嗅神経(臭いを司どる脳神経)の組織に貯まることで嗅覚の低下が引き起こされると考えられています。 「受診・予防の目安となる『パーキンソン病』のセルフチェック法」 ・手のふるえや歩きづらさがある場合 ・長年の便秘症状がひどくなってきた場合 ・声が小さくなったり、書く文字が小さくなったりしている場合 ・ニオイを感じなくなった場合

AIも惑う、脳の勘違い「錯視」…特性生かした商品開発も(読売新聞オンライン)

AIも惑う、脳の勘違い「錯視」…特性生かした商品開発も(読売新聞オンライン) ここ一週間でM6クラス相次ぐ 震度3以上は18回も 日ごろから地震への備えを(tenki.jp)

ここ一週間でM6クラス相次ぐ 震度3以上は18回も 日ごろから地震への備えを(tenki.jp) シイタケに似た毒キノコ「ツキヨタケ」での食中毒相次ぐ 10年間で305人(テレビ朝日系(ANN))

シイタケに似た毒キノコ「ツキヨタケ」での食中毒相次ぐ 10年間で305人(テレビ朝日系(ANN)) イグ・ノーベル受賞「ドッキリかと…」◆牛を虫から守る「しま模様」、人間にも効果あり?【受賞者インタビュー】(時事通信)

イグ・ノーベル受賞「ドッキリかと…」◆牛を虫から守る「しま模様」、人間にも効果あり?【受賞者インタビュー】(時事通信) 愛犬の認知症を防ぐには 獣医師が教える三つのポイント(毎日新聞)

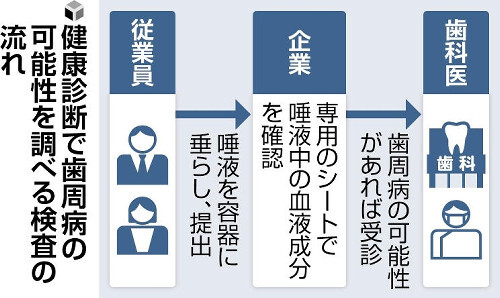

愛犬の認知症を防ぐには 獣医師が教える三つのポイント(毎日新聞) 健康診断で歯周病の検査を…厚労省が実施企業を支援へ(読売新聞オンライン)

健康診断で歯周病の検査を…厚労省が実施企業を支援へ(読売新聞オンライン) 都会のネズミの相談件数が倍増、繁華街ではごみに群がる 自治体対策進めるも追いつかず(産経新聞)

都会のネズミの相談件数が倍増、繁華街ではごみに群がる 自治体対策進めるも追いつかず(産経新聞) 【独自】鳥インフル防疫で心身不調訴え 20県で職員相談、休職や骨折(共同通信)

【独自】鳥インフル防疫で心身不調訴え 20県で職員相談、休職や骨折(共同通信) 都会のネズミの相談件数が倍増、繁華街ではごみに群がる 自治体対策進めるも追いつかず(産経新聞)

都会のネズミの相談件数が倍増、繁華街ではごみに群がる 自治体対策進めるも追いつかず(産経新聞)